Минский Комаровский рынок стал тем местом, где впервые возникло новое явление белорусского сопротивления — очередь. Здесь вместе расположились пикеты всех трёх ключевых альтернативных кандидатов. Люди сначала приходили на Комаровку, чтобы отдать подпись за своего кандидата, но потом принимали решение поддержать и двух остальных.

Кто-то приходил подписаться за Тихановского, а затем оставлял подписи и за Бабарико, и за Цепкало. Кто-то шёл поддержать Цепкало, а после подписывался за Тихановского и Бабарико. Точно так же многие приходили в первую очередь за Бабарико, а затем охотно ставили подписи и за других. Так неожиданно проявился эффект наложения социальных баз: люди, изначально пришедшие за одним, подписывались за всех, потому что хотели конкуренции, хотели вернуть подлинное значение самому слову «выборы» — как состязанию программ, позиций и компетенций.

Очередь как пространство сопротивления

Очередь — это социальное пространство, в котором может возникнуть нечто большее, чем просто стояние в ожидании. Именно так было в позднесоветскую эпоху, когда люди выстраивались за дефицитом. И именно так случилось в Беларуси летом 2020 года.

В СССР очередь была одновременно символом бедности и пространством живого общения. Пока люди стояли за колбасой или сапогами, они делились не только последними новостями - они обсуждали власть.

Очередь разрушала советскую систему изнутри: в ней рассыпалась коллективная лояльность, рождалась человеческая солидарность, не предусмотренная партией и планом.

Белорусская очередь за подписью в 2020 году стала наследницей этих советских очередей — но с другим содержанием. Люди стояли не ради дефицитной еды или одежды, а ради дефицитной свободы. Часами, под солнцем или дождём, они ждали своей очереди подписать за альтернативного кандидата — и говорили: о том, что больше нельзя терпеть.

Очередь стала зародышем гражданского общества. — «Ты тоже пришёл?» — «Да. Значит, я не один - нас много». Именно это ощущение солидарности стало столь опасными для диктатуры, которая держится прежде всего на культивируемом чувстве изоляции: мол, это ты единственный отщепенец считаешь, что власть гнилая, некомпетентная, коррумпированная, антинародная. На самом деле весь "народ" — за власть.

Очередь этот навязываемый обществу нарратив разрушала, потому как исчезало главное оружие режима — нагнетаемый на человека страх оказаться в обществе чужим, инородным.

Очередь стала новым общественным институтом. Пусть и без чиновников, зато с внутренней этикой: люди пропускали пожилых, давали возможность в первую очередь поставить подпись женщинам, которые были с маленькими детьми. Тем, кто приходил в первый раз, объясняли где и в какую очередь встать.

Когда тысячи людей выстраиваются в очередь не за пайком, а по зову совести — это уже не просто очередь. Это — форма гражданского сопротивления, пусть и замаскированная под процедуру сбора подписей. Именно поэтому она оказалась столь опасной для режима.

Очереди на Комаровке

Лукашенко не удержался, чтобы не высказаться. Он назвал это «каруселью». По сути, так оно и было. В том смысле, что оставив подпись за одного кандидата люди тут же становились в очередь, чтобы поставить подпись за другого. Но только это была не фальсификация, как он пытался представить, проецируя на других собственные методы мошенничества и общественного обмана. Он хотел донести до общества, что люди не могут быть искренними, пытался убедить общество, что в политику идут лишь ради личной выгоды, а не по внутреннему зову.

Но люди, которые стояли в очередях твердо знали, что они "не проплаченные", и не агенты западных спецслужб. Они точно знали, что их не привозили как скот на автобусах из деревень, чтобы инсценировать картинки "народной поддержки".

Очереди на Комаровке стали первым коллективным запросом на альтернативу единоличному правлению. В них стояли сторонники разных кандидатов. Именно это смешение людей в разных очередях стало символом подлинной солидарности — той самой, с которой начался путь к крупнейшему протесту в истории Беларуси а, возможно, и всей послевоенной Европы.

Это новое общественное единство, впервые проявившееся на Комаровке, позднее воплотится в символическом "женском трио" — образе трёх женщин, которые продолжили движение белорусского общества за перемены после того, как все ведущие кандидаты были устранены из президентской гонки.

Провокация в Гродно: сигнал готовности к репрессиям

29 мая 2020 года в Гродно, во время мирного пикета, организованного Сергеем Тихановским, режим осуществил одну из наиболее циничных провокаций за всю избирательную кампанию.

К Тихановскому приблизилась женщина, впоследствии идентифицированная как Елена Кузьмина, известная в уличной среде под прозвищем «Ламбада». Камеры и многочисленные очевидцы зафиксировали, как она агрессивно преследовала блогера, хватала его за одежду, громко выкрикивала обвинения и очевидно пыталась спровоцировать физический конфликт.

Тихановский отстранялся, старался избегать прямого контакта и отходил в сторону. Именно в этот момент вмешались сотрудники милиции. Ссылаясь на «жалобу» женщины, они попытались задержать его. В ходе возникшей суматохи один из милиционеров оступился и упал — этот эпизод был использован как формальный повод для выдвижения обвинений в применении насилия к представителю власти.

Всего в Гродно тогда были задержаны десять человек, включая координатора инициативной группы Дмитрия Фурманова. Всех вскоре этапировали в Минск, где им предъявили обвинения сразу по двум уголовным статьям: насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Грубая провокация в Гродно стала важной поворотной точкой всей кампании. Она наглядно продемонстрировала, что режим будет задействовать любые средства — от откровенных провокаций до массовых незаконных задержаний и фабрикации уголовных дел, чтобы не допустить до выборов ни одного из реальных альтернативных кандидатов.

Продолжение кампании

После ареста Сергея Тихановского от его предвыборной команды фактически остались лишь двое — координатор штаба Олег Моисеев и пресс-секретарь Мария Мороз, а также несколько десятков волонтёров, которые тогда еще не знали с каким предательством им придется столкнуться в самое ближайшее время...

Именно в этот момент Светлана Тихановская впервые появляется в публичном поле. Она записывает видеообращение, в котором говорит о своём намерении выйти из президентской гонки, объясняя это прямыми угрозами в свой адрес.

Светлана Тихановская на первом этапе кампании, до момента когда ее поддержали Вероника Цепкало и Мария Колесникова, общалась с избирателями исключительно через картонные изображения. Сергей Тихановский не считал нужным приглашать ее лично на организуемые им митинги.

В день ареста Сергея Тихановского мы проводили митинг в Светлогорске, Гомельской области. Прямо во время акции пришло известие о его задержании. Почти сразу после этого Светлана объявила о намерении снять свою кандидатуру. В этой критической ситуации Вероника приняла решение выступить с открытым обращением. Она стала первой — и единственной — публичной фигурой в стране, кто в тот момент открыто встал на защиту Светланы, призвав всех наших сторонников отдать подписи в её поддержку.

Этот шаг стал по-настоящему беспрецедентным для белорусской политики. До того момента ни один кандидат, и ни один ключевой член команды, не передавал свои ресурсы — ни организационные, ни политические, ни моральные — в пользу другого оппозиционного участника. Конкуренция всегда брала верх над солидарностью, а страх потерять влияние мешал объединению.

Решение Вероники имело двойную ценность: с одной стороны, это был акт личного гражданского мужества; с другой — прецедент бескорыстного политического объединения, который впоследствии воплотится в создании "женского трио". Это короткое заявление стало первым сигналом того, что новая политика в Беларуси возможна: политика, основанная не на эгоизме, а на доверии; не на борьбе за влияние, а на общей борьбе за свободу. Политика, в которой главное — не личная победа, а общая цель.

Итак, Вероника призвала всех наших сторонников отдать свои голоса за Тихановскую. В своём следующем выступлении она напрямую обратилась к силовым структурам, апеллируя к их присяге, гражданскому долгу и ответственности, потребовав обеспечить безопасность кандидата в президенты и провести расследование угроз, которые со слов Светланы поступали в ее адрес.

Вскоре после этого в школу, где учились наши дети, пришли сотрудники прокуратуры. Они начали опрашивать учителей и администрацию, пытаясь собрать так называемые «доказательства» того, что Вероника якобы является «неблагонадёжной матерью». Это был первый шаг в характерной для репрессивной системы процедуре давления — попытке лишить человека родительских прав. Это была откровенная атака, направленная на то, чтобы сломать человека через семью: ударить не только по женщине, становившейся общественной фигурой, но и по матери.

Этап сбора подписей

Этап сбора подписей пришёлся на июнь, который в 2020 году выдался непривычно холодным и дождливым для Беларуси. Это значительно усложнило работу инициативных групп: людям приходилось стоять на улицах по 10–12 часов, защищая документы от воды и ветра. Над столами устраивали самодельные навесы, под ноги клали доски, а папки с подписными листами прикрывали зонтами. Любая капля дождя, пятно или смазанная строка могла стать формальным основанием для аннулирования всех подписей, собранных на данном пункте — такие инструкции были даны территориальным избиркомам, которые находились в полном подчинении исполнительной вертикали.

Несмотря на это, граждане продолжали приходить на пикеты. Они приносили горячий чай, кофе в термосах, еду — чтобы поддержать сборщиков подписей, помочь им выдержать многочасовую работу в холодную и сырую погоду. На этих точках одновременно ощущалась и мобилизация, и скрытое напряжение: все понимали, что возможны провокации, что рядом находятся сотрудники в штатском, а камеры фиксируют не только общие планы, но и конкретные лица участников.

Тем не менее люди продолжали идти, преодолевая страх и возможные угрозы, на что вскоре последовала реакция режима.

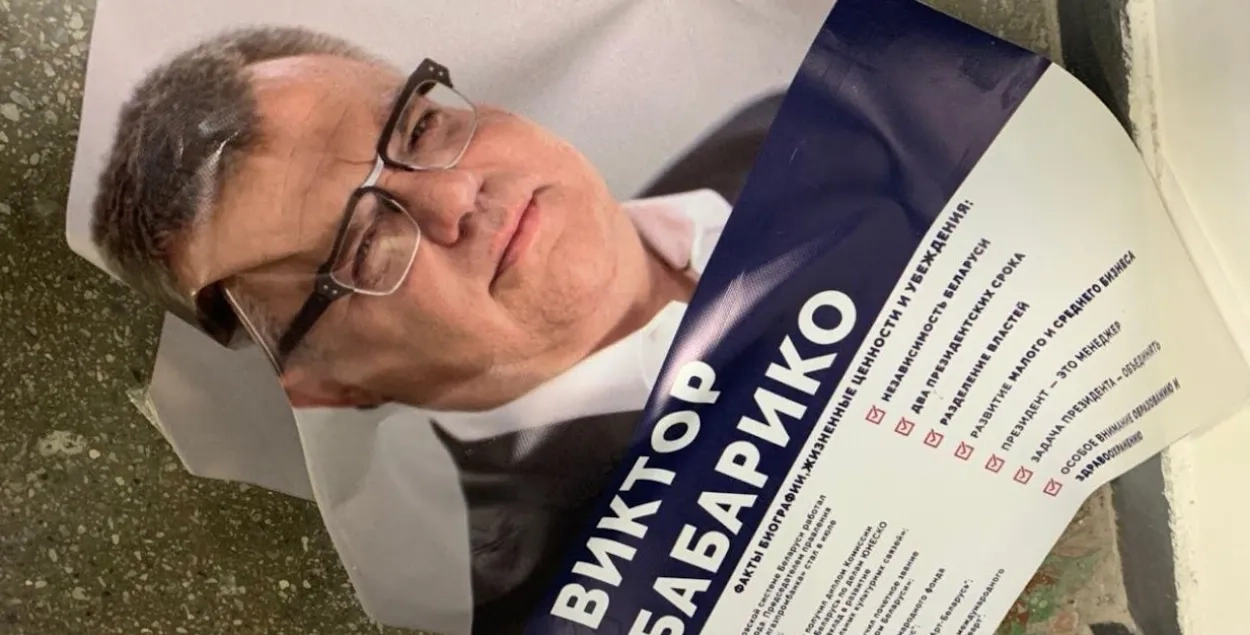

Арест Бабарико

Вскоре последовал арест Виктора Бабарико, который на тот момент лидировал среди альтернативных кандидатов. Выдвинутые против него обвинения были типичными для постсоветских автократий: уклонение от уплаты налогов и коррупция. Однако абсурдность ситуации для всех была очевидна.

Белгазпромбанк, который Бабарико возглавлял более двадцати лет, ежегодно проходил обязательный аудит — как со стороны Национального банка Беларуси, так и со стороны независимых аудиторов. Утверждать, что столь крупный банк мог на протяжении десятилетий заниматься теневыми схемами, оставаясь незамеченным контролирующими органами, означало ставить под сомнение не только этот банк, но и всю белорусскую финансовую систему.

Но отсутствие доказательств и логики не смущало белорусский режим, где доказательства заменяются обвинениями, презумпция невиновности — пропагандистскими сюжетами в государственных СМИ, а само следствие — заранее подготовленным политическим сценарием. Цель подобных процессов не в установлении истины, а в ликвидации угрозы: устранить конкурента, деморализовать его сторонников и запугать остальных.

До этого момента Беларусь не знала случаев ареста кандидата в президенты во время самой избирательной кампании. Ранее были исчезновения и убийства политических оппонентов — как в случае с Виктором Гончаром, Юрием Захаренко, Павлом Шереметом, Андреем Завадским. Были аресты кандидатов уже после выборов — как это произошло с Николаем Статкевичем и Андреем Санниковым в 2010 году. Но чтобы человек, официально заявившийся на участие в выборах, имевший зарегистрированную инициативную группу и собравший сотни тысяч подписей за свое выдвижение, был арестован ещё до начала этапа агитации — такого не знала даже белорусская авторитарная практика.

Если арест Сергея Тихановского власть ещё могла объяснить как задержание «организатора провокаций» или «руководителя деструктивной группы» (формально он действительно не был кандидатом, а лишь возглавлял штаб своей жены), то арест Бабарико стал откровенной демонстрацией страха. Его задержали в самый разгар кампании, когда становилось очевидно, что он идёт на рекорд по числу подписей в свою поддержку.

Арест стал не просто исключением Бабарико из политической гонки — это была попытка уничтожить его как один из символов перемен. Всё было сделано по давно отработанному сценарию: «коррупция», «отмывание», «уклонение от налогов». Это универсальный набор обвинений, которым в Беларуси традиционно пользуются для нейтрализации тех представителей бизнес-среды, кто перестаёт быть управляемым.

Продолжение следует