Пару месяцев назад со мной связался молодой учёный, занимающийся сравнительной политэкономией и проблемами цифровой трансформации. Он попросил меня дать интервью об истории создания Парка высоких технологий в Беларуси.

Обычно гостя представляет интервьюер. Но в нашем случае будет наоборот – ниже поясню почему. Но сначала представлю его. Ильдар Даминов — казахстанский политолог и социальный исследователь, изучающий проблемы развития стран Центральной Азии и Восточной Европы. Он является магистром политологии и международных отношений Венской дипломатической академии, занимается исследовательской деятельностью в различных международных аналитических центрах и по заказу международных организаций, таких как ОБСЕ и Европейская комиссия. Моё интервью должно было стать составной частью его докторской диссертации и книги по сравнительной политэкономии и цифровому развитию.

Честно говоря, я не планировал на данном этапе подробно описывать события, связанные с прошлым. Однако в этот раз я решил обратиться к воспоминаниям. И не потому, что боялся, что какие-то нюансы моей биографии, тесно переплетённые с историей Беларуси, могут забыться, стереться из памяти или, как говорили древние греки, "кануть в Лету" (lethe по-гречески — "забвение"), а потому, что считаю: в мире, где неизменной остаётся природа человека, память и предвидение — это порой одно и то же. Поэтому наши многочасовые беседы были посвящены не только прошлому, но и будущему, которое неизбежно наступит. Это будущее уже вызревает в настоящем, прямо сейчас – пусть пока не как данность, а как программа действий.

Итак, раз уж Ильдар проделал значительную работу над этим интервью, пусть оно будет опубликовано в полном объёме. А что он возьмёт отсюда для своей будущей книги – решать ему.

Итак, начнём.

Ильдар Даминов. Первый вопрос, который я бы хотел вам задать, связан с Вашей ролью первого руководителя белорусского Парка высоких технологий (ПВТ). Ваше имя часто связывают с появлением и последующим взрывным ростом ПВТ и вообще айти сектора Беларуси в целом. Работу по популяризации идеи создания ПВТ среди представителей госаппарата Вы уже описывали в книге “Парк высоких технологий: 10 лет развития”. Сейчас прошло почти 10 лет с момента издания этой книги, поэтому думаю, что Ваша оценка развития белорусской ИТ отрасли сегодня может отличаться от той, которую Вы высказывали ранее. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как появилась идея создания ПВТ?

Меня всегда интересовали вопросы догоняющего развития, и впервые серьёзно задумался о них ещё во время учёбы в МГИМО. Важную роль в формировании этого интереса сыграл руководитель сектора развивающихся стран в Дипломатической академии МИД СССР. Наше знакомство состоялось благодаря журналу "Техника молодёжи", с которым он сотрудничал. Именно туда я принёс свою статью об истории средневекового рыцарства. Увидев мой интерес к закономерностям исторического развития цивилизаций, он пригласил меня на встречу в Дипакадемию с бывшим советником президента США по национальной безопасности Збигневом Бжезинским, который собирался приехать в Москву.

Этот визит имел для него личное значение — последний раз он был в СССР в конце 1930-х годов, когда его отец, польский дипломат, работал в Москве. Для меня эта встреча стала не просто возможностью услышать одного из главных стратегов американской геополитики, но и точкой входа в мировую дискуссию о будущих сценариях развития постсоветского пространства. Спустя годы наши пути вновь пересеклись — уже в Вашингтоне, где Бжезинский работал в Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Поводом для нашей беседы стала моя статья "Передел Евразии", опубликованная в Foreign Affairs. В ней я заочно вступил с ним в полемику, анализируя возможные пути трансформации постсоветских государств.

Во время учёбы в МГИМО я специализировался на странах Северной Европы, в частности Финляндии. Позже, работая в советском посольстве в Хельсинки, стал свидетелем масштабного экономического кризиса, который охватил страну после отказа СССР от клиринговой системы платежей. Это привело к обвалу финского экспорта и потере гарантированного советского рынка сбыта. Началась волна банкротств, уровень безработицы резко вырос, а финансовая система оказалась в тяжёлом положении. Финляндия, одна из самых зависимых от советского рынка стран Запада, вдруг осталась без привычных экономических механизмов. Однако именно этот шок стал катализатором реформ.

В качестве одного из ключевых антикризисных шагов правительство Финляндии запустило масштабную программу приватизации, охватившую стратегические отрасли: судостроение, авиацию, банковский сектор и телекоммуникации. Государственные верфи, включая крупнейшую Masa-Yards, были проданы норвежским инвесторам, что позволило государству избавиться от убыточных активов и сосредоточиться на перспективных направлениях развития.

Строительство арктических судов на финской верфи Masa Yards на экспорт.

Аналогичный процесс произошёл с авиакомпанией Finnair — её приватизация и вывод на фондовый рынок помогли модернизировать компанию и укрепить её позиции на международной арене. Консолидация и приватизация банков привели к созданию крупнейшего банковского холдинга Nordea, который вскоре стал заметным игроком на европейских и мировых рынках, а также решение о преобразовании государственного оператора Telecom Finland, что в дальнейшем привело к его слиянию со шведской Telia и созданию транснационального гиганта TeliaSonera.

Важнейшим шагом на пути реформ стало реформирование системы образования. Финляндия осознала, что без качественного образования невозможно построить инновационную экономику, и сделала ставку на развитие человеческого капитала.

Были вложены серьезные инвестиции в инфраструктуру школ, классы были уменьшены с 30 до 15–20 учеников, что позволило учителям уделять больше внимания каждому ребёнку. Страна отказалась от чрезмерного акцента на стандартизированных тестах, а вместо механического заучивания информации начала развивать творческое мышление, критический анализ и самостоятельное решение проблем.

Начальная школа в Эспо

Школа в городке Сауналахти

Зарплаты учителей значительно выросли, что повысило престиж профессии и привлекло в систему молодых и талантливых специалистов. Учителя получили больше свободы в выборе методик преподавания, а система образования стала более адаптивной и отвечающей запросам общества.

Параллельно с экономическими реформами Финляндия активно развивала инновационные кластеры. Ключевую роль в этом процессе сыграла сеть технопарков Technopolis. Первоначально проект появился в Оулу, а затем распространился на Хельсинки, Тампере и другие города, став платформой для стартапов, исследовательских центров и высокотехнологичных компаний.

Technopolis Oulu

Technopolis Ruohalahti

Одним из наиболее ярких примеров успеха стала трансформация Nokia. Компания, начавшая с производства резиновых изделий, кабелей и бумаги, сумела перестроиться и вложить ресурсы в развитие телекоммуникаций, став мировым лидером в производстве мобильных телефонов. Хотя Nokia не являлась классическим резидентом Technopolis, её R&D-центры находились в его бизнес-парках. Позже, когда Nokia переживала трудные времена, Technopolis сыграл важную роль в сохранении инженерного потенциала Финляндии, предоставляя бывшим сотрудникам компании возможности для запуска новых IT-стартапов.

Этот опыт я позднее использовал при создании Парка высоких технологий (ПВТ) в Беларуси. По аналогии с взаимодействием Nokia и Technopolis, я включил в Декрет о создании ПВТ положение о регистрации бизнес-проектов. Это означало, что компания могла не являться резидентом ПВТ и заниматься любой деятельностью — от производства резиновых изделий до торговли коврами или мебелью. Но если она решала вложиться в проект в сфере высоких технологий, то это новое направление могло получить те же условия экономической деятельности, что и резиденты ПВТ. При этом, как и Nokia, она могла продолжать заниматься основной деятельностью – тем же производством шин.

Ещё одним важным аспектом финского опыта стало понимание, что технопарк — это не просто офисное пространство, а экосистема инновационного развития. Однако я решил пойти дальше финнов и внедрил принцип экстерриториальности — компания-резидент ПВТ могла находиться в любой точке Беларуси, а не только в специально построенных офисах. Это выходило за рамки традиционного представления о технопарках и давало компаниям больше свободы в выборе места ведения бизнеса.

Финляндия сумела использовать кризис как возможность для модернизации. Она не цеплялась за старую экономическую модель, а решительно провела реформы, изменив структуру экономики через приватизацию и поддержку новых отраслей. Страна создала инновационную среду, развивая сеть технопарков и поддерживая технологические компании, а также реформировала систему образования, сделав её одной из лучших в мире.

Парк высоких технологий в Беларуси развивался в совершенно иной среде — фактически враждебной духу предпринимательства, свободе и культуре риска. Его бурное развитие продолжалось до тех пор, пока он не превратился в основной фактор белорусской экономики, принося миллиарды долларов выручки и огромные по белорусским меркам зарплаты и его не стали рассмотривать как очередную "дойную корову" для пополнения внебюджетного "президентского фонда" .

И.Д.: Мы несколько отвлеклись. Всё-таки историческая дистанция между вашей работой в советском посольстве в Хельсинки и созданием Парка высоких технологий весьма значительна. Кроме того, Финляндия — далеко не единственная страна, осознавшая необходимость строить "экономику знаний" для преодоления отставания и выхода из экономического и социального кризиса. Возможно, ей было даже проще, чем многим другим. Ведь она находилась в Европе, а её ближайшие соседи — Швеция, Норвегия, Дания — были высокоразвитыми странами. Даже в период сильной зависимости от СССР Финляндия, в отличие от государств Совета экономической взаимопомощи (СЭВ — экономического объединения стран так называемого "социалистического лагеря"), сохраняла рыночную экономику и развитую промышленность, что обеспечило ей более выгодные стартовые позиции.

В.Ц.: Да, вы правы, возможно, я уделил финскому опыту излишне много внимания. Но прошу понять — для меня это было не просто академическим интересом. Финляндия оставила во мне глубокий эмоциональный след. Я выучил её язык, а вместе с ним полюбил её культуру и людей. Она стала моей дорогой в жизнь, здесь я многому научился с нуля. Сопровождая советские делегации на финских предприятиях, я досконально изучил промышленность этой страны, хорошо понимал её экономику и вызовы, с которыми ей пришлось столкнуться.

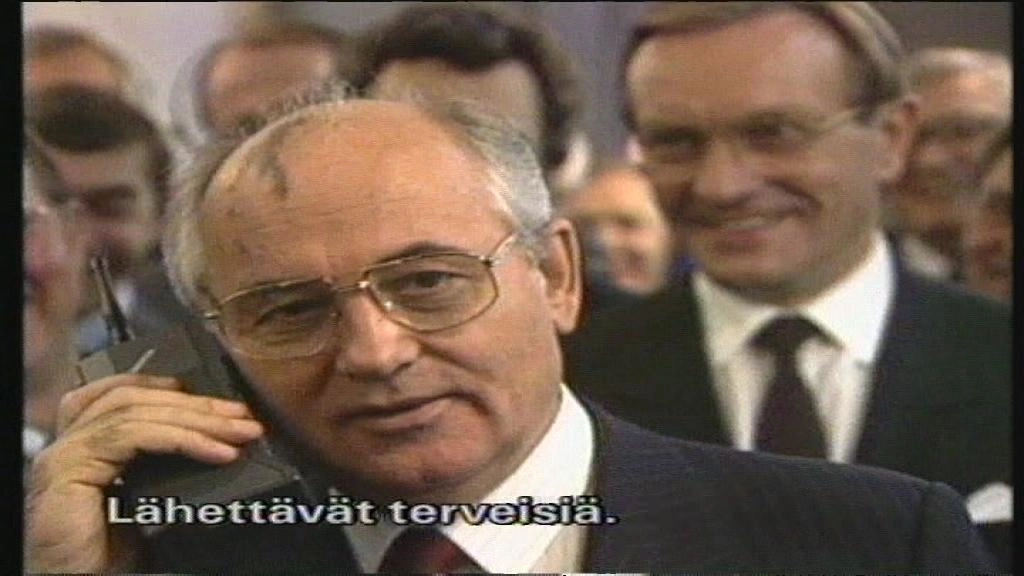

После одного из таких визитов в программу официального визита Михаила Горбачёва в Финляндию было принято решение включить посещение компании Nokia. Позднее, когда я вновь побывал в Финляндии уже в статусе руководителя Парка высоких технологий, первый вице-президент Nokia, к тому времени мирового лидера в производстве мобильных телефонов, подарил мне книгу об истории компании. В ней была фотография Михаила Сергеевича, поражённого первым беспроводным звонком в свою кремлёвскую приёмную, когда секретарь ответила на его вызов, а у него буквально округлились глаза.

Мы ещё вернёмся к Финляндии, когда мои знания языка и страны помогли привлечь в белорусский ПВТ крупнейшую финско-шведскую ИТ-компанию Tieto (по-фински — "знания"), специализирующуюся на разработке банковского программного обеспечения. А пока вернёмся к основному повествованию.

После распада СССР я решил вернуться в Беларусь и пошёл работать в Министерство иностранных дел, чтобы участвовать в становлении независимой внешней политики новой страны, которую всегда считал своей родиной. В то время я активно публиковал статьи по вопросам модернизации, внешней политики и конституционных реформ. Кроме того, вёл еженедельную радиопередачу "Беларусь и Мир", в которой анализировал международные процессы, глобальные экономические тенденции и поднимал вопросы, связанные с модернизацией и догоняющим развитием.

Вскоре меня лично пригласил на работу председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич, предложив должность советника по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Работая в Верховном Совете, я написал модернизационный памфлет "Дорогой дракона", в котором изложил своё видение структурных реформ и инновационного развития, вдохновляясь успешным опытом стран Азии — Сингапура, Южной Кореи, Тайваня и Гонконга.

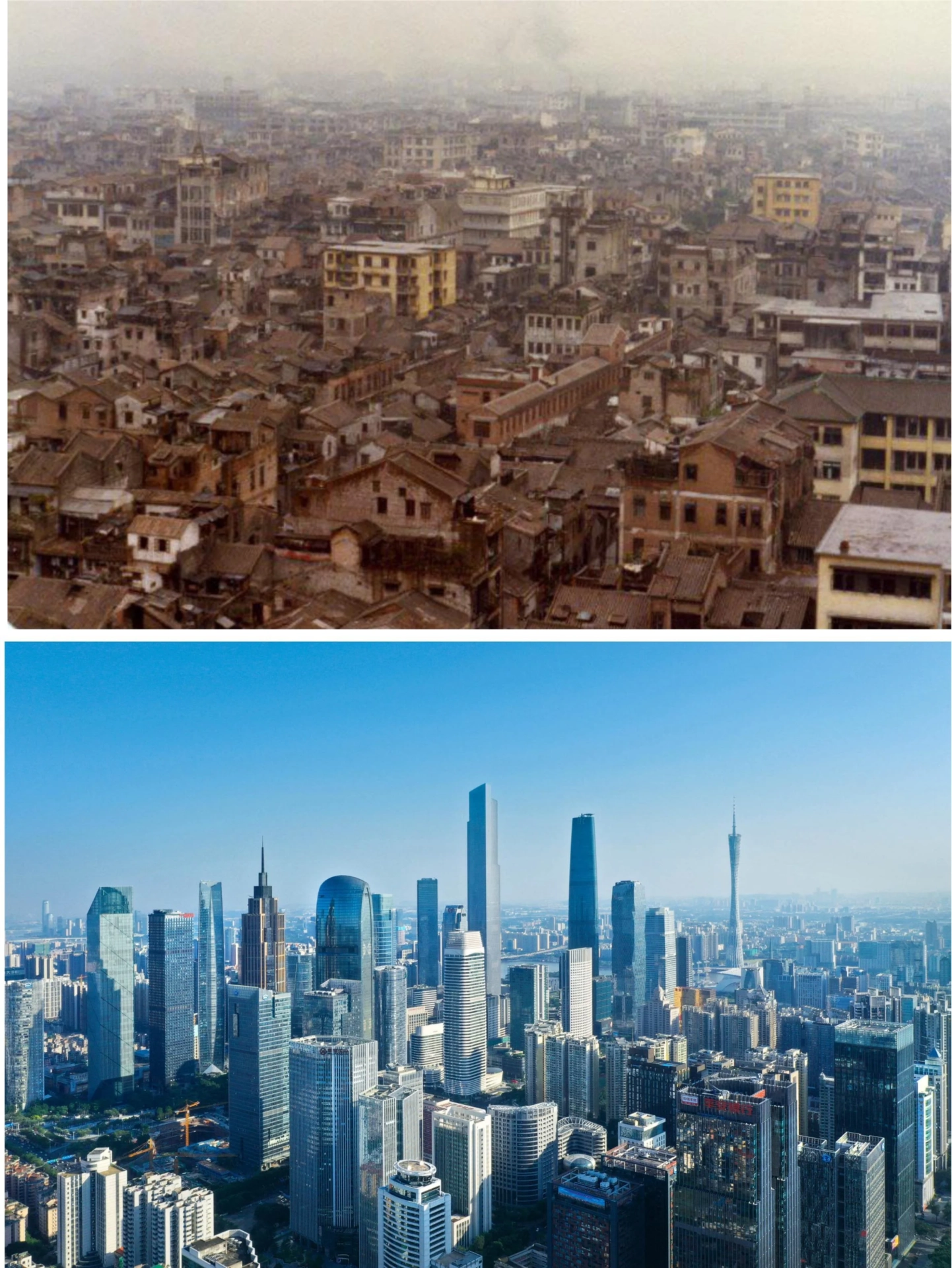

Экстраполируя их достижения, я вскользь упомянул и материковый Китай, в развитии которого видел огромный потенциал. Однако в 1994 году подобные прогнозы казались многим маловероятными — Китай воспринимался скорее через призму анекдотов, а его экономические перспективы всерьёз почти никто не обсуждал. Более того, именно упоминание Китая в моей работе вызвало наибольшее количество критики и насмешек.

Мне же было очевидно, что в ближайшие десятилетия Китай "рванёт". Ведь Дэн Сяопин внимательно изучал опыт Сингапура, во многом учился у его лидера Ли Куан Ю, перенимая в том числе опыт создания индустриальных парков, свободных экономических зон, а позже и технологических кластеров, где действовали рыночные механизмы и льготные условия для иностранных компаний. Было очевидно, что если получилось у китайцев Сингапура, Тайваня и Гонконга, то должно было получится и у КНР.

Позднее, в 1992 году, китайский лидер совершает знаменитый "Южный тур", посетив Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Шанхай, чем положил начало стремительному развитию промышленных кластеров и привлечению иностранных инвестиций. Тогда же Дэн провозгласил принципы, ставшие философией китайской модернизации: "Не важно, какого цвета кошка — главное, чтобы она ловила мышей", и "кто первым разбогатеет — тот поможет другим", что стало своеобразным призывом к поддержке предпринимательства и признанием института частной собственности.

Гуанджоу, КНР в начале 90-х и сегодня

Я был убеждён, что сочетание государственного стратегического планирования и рыночных механизмов, успешно опробованное в азиатских "экономических тиграх", могло бы стать ключом к стремительному развитию и нашей страны. Центральным элементом этой модели должна была стать система инноваций, создающая благоприятные условия для появления и роста высокотехнологичных компаний. Интегрировавшись в мировую экономику, они бы не только успешно работали на экспорт, но и укрепляли интеллектуальный и научный потенциал страны, формируя Беларусь как один из центров глобального технологического развития.

Именно такой путь развития я предлагал для Беларуси — путь, который обеспечил бы стране бурный экономический рост, создание современной инфраструктуры: красивые офисы суперсовременных компаний, комфортабельное жильё, модерновые отели, спортивные и детские площадки в каждом дворе, развитие малых и средних городов, строительство коммьюнити-центров и, самое главное, значительный рост доходов населения. Этот путь вывел бы Беларусь в число мировых лидеров в сфере инноваций и технологий.

Мы все знаем, что этого не произошло. Вопрос в другом. Является ли экономическая стагнация, деградация промышленности, упадок сельского хозяйства, вымирание деревни, повсеместная бедность результатом некомпетентности или осмысленного выбора руководства страны?

Продолжение следует.